“Quando più noi vediamo, tanto più dobbiamo sapervi aggiungere col pensiero. Quanto più vi aggiungiamo col pensiero, tanto più dobbiamo credere di vedere”

G.E.Lessing, Laoconte

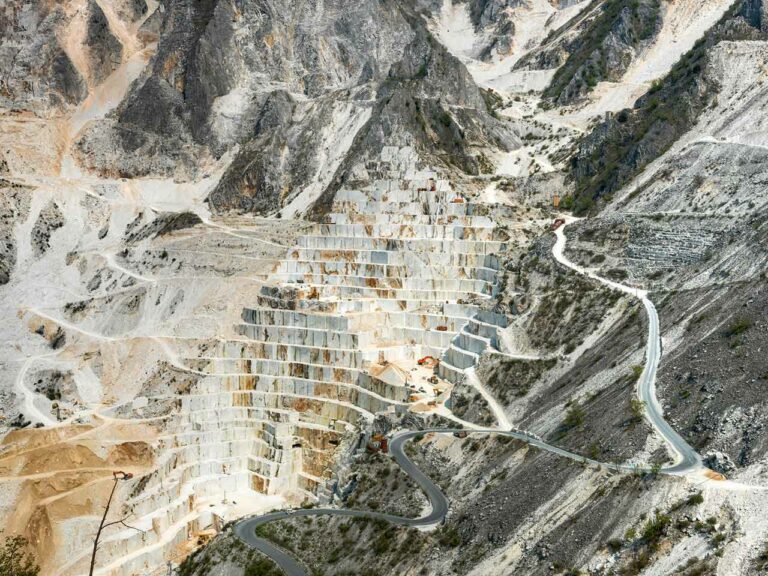

Il paesaggio delle cave è un universo di suggestioni dove la natura e l’opera umana si fondono in una danza eterna tra creazione e sottrazione. Le cave, con le loro pareti scolpite e le profondità che si aprono verso l’ignoto, offrono un’esperienza visiva e sensoriale unica, invitando chi le osserva a immergersi in un mondo di meraviglia e mistero.

Le pareti di roccia, levigate dagli anni di estrazione e modellate dalla mano dell’uomo, raccontano storie antiche e custodiscono segreti millenari. Ogni strato di pietra rivela un capitolo della storia geologica del territorio, offrendo uno spettacolo visivo che affascina e sorprende.

Nel cuore delle cave, la luce del sole filtra attraverso le fessure delle rocce, creando giochi d’ombra e di luce che danzano sulle pareti e sulle superfici rocciose. Questo contrasto tra luci e ombre conferisce al paesaggio delle cave una qualità eterea e suggestiva, trasformandolo in un luogo di contemplazione e riflessione.

Ma il paesaggio delle cave non è solo un’esperienza visiva. È anche un’esperienza tattile e sonora. Il suono dei martelli che battono sulla roccia e il rumore degli escavatori che scavano nella terra si mescolano al canto degli uccelli e al suono del vento tra le pareti rocciose, creando una sinfonia naturale che avvolge i sensi e trasporta l’osservatore in un mondo di sensazioni.

Ogni angolo delle cave è un’opportunità per la scoperta e l’esplorazione. Le cavità abbandonate si trasformano in laghetti tranquilli o riflettono il cielo blu sopra di loro, creando immagini di bellezza mozzafiato che si imprimono nella memoria di chi le visita.

Le cave in Italia rappresentano una parte significativa dell’industria estrattiva nel paese, sono situate in diverse regioni, da nord a sud e giocano un ruolo importante nell’economia locale e nazionale. Le cave italia ne estraggono una vasta gamma di materiali, marmo, granito, travertino, calcare e altre pietre naturali.

L’attività estrattiva nelle cave non è senza controversie. Ci sono preoccupazioni ambientali legate alla distruzione del paesaggio naturale, all’alterazione degli ecosistemi locali e alla potenziale contaminazione delle acque sotterrane. Nonostante le sfide, le cave continuano a svolgere un ruolo importante nell’economia italiana, fornendo materie prime per l’industria edilizia, la produzione di materiali da costruzione.

Le cave, con la loro presenza maestosa e il loro impatto visivo, offrono uno scenario unico per una riflessione sulla natura umana, sull’interazione con l’ambiente e sulla percezione del tempo e dello spazio.

Nell’attività estr attiva delle cave, l’uomo si confronta con la sua capacità di plasmare e trasformare la materia grezza della terra. Questo processo di estrazione rivela la nostra innata tendenza a dominare e manipolare l’ambiente circostante per soddisfare i nostri bisogni e desideri. Tuttavia, ciò solleva anche interrogativi etici sulla responsabilità dell’uomo nei confronti della natura e sulle conseguenze delle nostre azioni sull’ecosistema globale.

Le pareti delle cave, segnate dagli strati geologici che raccontano la storia millenaria della Terra, invitano a riflettere sulla fugacità della vita umana di fronte alla grandezza dell’universo. Questi luoghi sono testimoni silenziosi dell’incessante fluire del tempo e della ciclicità della vita, offrendo una prospettiva umile sulla nostra esistenza transitoria.

Allo stesso tempo, le cave ricordano la nostra connessione profonda con la terra e con le sue risorse. Sono santuari della materia primordiale che nutre, protegge e ci sostiene e invitano a riconoscere la nostra in terdipendenza con l’ambiente naturale che ci circonda.

Nel cuore delle cave, tra le rocce scolpite e gli spazi vuoti che raccontano storie antiche, possiamo trovare una quiete interiore e una sensazione di meraviglia di fronte alla bellezza e alla complessità del mondo. È qui che possiamo contemplare il mistero dell’esistenza umana e avventurarci nell’indagine filosofica sulla nostra natura, sul nostro scopo e sul nostro destino nell’universo infinito.

E’ proprio da queste considerazioni che parte “Lo sguardo sottratto”, un progetto fotografico che guarda al paesaggio attorno ai luoghi di estrazione italiani, le cave, a nord a sud, dal Trentino alla Sicilia realizzato dal fotografo Stefano Cioffi.

Le sue fotografie raccontano proprio l’ambivalenza di questi paesaggi fuori dal comune, sono anche capaci di evocare altri luoghi e trasportarci indietro nel tempo.

Osservando le sue foto sembra di rivivere ambientazioni orientali, o di sentirci immensi in siti archeologici, o in luoghi lontani o in architetture della classicità antica. Le geometrie che le immagini mettono in risalto sono gli assi cartesiani della cultura di quel luogo, il passato e il presente, stratificazione della sua storia, ricchezza inestimabile da abitare e godere con gli occhi della nostra contemporaneità.

Parlare di condizione emozionale sulla quale si fonda l’idea di “paesaggio della sottrazione” che rappresenta Stefano Cioffi, soprattutto nella prima serie di fotografie presentate in questo volum e, dal titolo “Prologo” ci spinge a delle considerazioni del tutto soggettive rispetto a dei temi del tutto oggettivi. Oggi si è portati a considerare “soggettiva” la forma e l’aspetto sensibile facendo così un passo in dietro verso l’estetica del sublime.

L’introduzione del sentimento comporta una riduzione dell’aspetto critico interpretativo ma allo stesso tempo crea un intimo rapporto con la natura, un rapporto che non si fonda sulla paura come affermava Burke ma bensì sul piacere della “forma bella” dilatandosi a dismisura, raggiungendo dimensioni universali. Le fotografie di Stefano Cioffi riflettono proprio questo, suscitando sentimenti di meraviglia e contemplazione di fronte alla maestosità della natura e alla complessità dell’esistenza umana.

“Il paesaggio concetto mitico” è il titolo di un saggio di A. Vallega del 1979, in cui viene compiuta una sintesi dell’evoluzione dell’idea di paesaggio, soprattutto nei suoi più attuali sviluppi, con la volontà di mettere in luce tutti quegli aspetti e quelle specificità insite nel paesaggio stesso.

E’ interessante prendere in considerazione anche lo studio svolto da Maria Chiara Zerbi nel testo “Paesaggi della geografia” (Torino 1993), nel qua

le lo studio per una storia dell’idea di paesaggio tende verso un nuovo ridisegno di esso, un ridisegno che porta in se i segni, le ferite, così come quelle ferite che descrive e rappresenta in modo profondo Stefano Cioffi nella serie chiamata proprio “Ferite”.

“Ciò che il segreto dell’incanto di un paesaggio stia in un certo accordo di forme e di luce il cui dominio su di noi è potente e incomprensibile come quello di un profumo, di uno sguardo, di un timbro di voce? O forse dipende da non so quale eco di emozioni di uomini primitivi, quelli che divinizzano qua e là gli oggetti più mirabili della natura, sorgenti rocce, cime, grandi alberi, e, senza saperlo, per il fatto stesso di isolarli, di dar loro dei nomi, di comunicare loro una sorta di vita, ne facevano vere creazioni d’arte; l’arte più antica, quella di sentire che un’espressione nasce da un’impressione, e un istante particolare diviene monumento della memoria, favore insigne di un’aurora o di un tramonto prodigiosi, orror sacro di un bosco, esaltazione sulle alture da cui si scoprono i regni della terra?

Ma se non siamo in grado di ragionare chiaramente su simili emozioni, dobbiamo però notare che siamo meno inabili nel riprodurle.”

(P.Valéry; Scritti sull’arte, 1934)

Per Stefano Cioffi osservare un paesaggio implica l’utilizzo di tutti i sensi e quindi il processo di percezione avviene a più livelli, egli memorizza le forme delle pietre, il loro colore, le sensazioni che emanano, tutto ciò si annida nello strato più profondo della sua visione, trasferendosi così nelle sue fotografie. Sono questi processi di memorizzazioneche influenzano in gran parte il processo di percezione e dunque della sua rappresentazione.

Attraverso questo processo di percezione, di memorizzazione del paesaggio della sottrazione, egli racconta la sua storia, la sua visione di quei luoghi.

Se consideriamo la riflessione filosofica, in particolare quella di Georg Simmel e Joachn Ritter, dobbiamo essere consapevoli che i paesaggi esprimono uno stato d’animo, uno spirito individuale e proprio questo spirito individuale li rende diversi tra loro. Quando A. von Humboldt definiva e inquadrava il concetto di paesaggio lo faceva alla “maniera moderna” dando dei nuovi confini al termine e soprattutto definendo nuovi rapporti e nuove relazioni tra le parti.

Lo studio del mondo, della terra e di tutti gli elementi che la compongono, avviene su diversi livelli di indagine, su diversi binari di conoscenza: per Humboltdt il primo era quello storico, quello che doveva descrivere e rileggere in maniera del tutto scientifica, sia le trasformazioni naturali, sia le varie vicende sociali direttamente collegate alle variazioni dei paesaggi.

Le fotografie di Stefano Cioffi sono il risultato di una interessante ricerca proprio sulle mutazioni della forma, sulle trasformazioni della terra , come per Humboldt, anche per Cioffi non esiste una semplice e pura cognizione della natura, tutto avviene attraverso la storia, il trascorrere del tempo e dell’operare dell’uomo all’interno del ”Kosmos”.

I paesaggi delle cave rappresentati da Stefano Cioffi sono l’espressione di una natura reale e allo stesso immaginifica. Egli opera nella natura e con la natura, scrivendo con le immagini la storia di quei luoghi.

Mentre guardo le sue fotografie rintraccio i riferimenti al pensiero di Leibniz e di Bentley proprio sul concetto di bellezza, sull’ordine del mondo con la bellezza, con l’armonia. L’ordine del mondo si riconosce attraverso le sue manifestazioni naturali, proprio queste manifestazioni devono essere armoniose, sia i piccoli elementi che le grandi espressioni (pietre, luce, acqua ecc.) devono creare un’unità, una relazione stretta e completa che generi “la bellezza”. Le fotografie “dall’alto” di Cioffi alludono proprio a questo, alludono ad

un sentimento di spaesamento e allo stesso tempo di profonda bellezza.

Quando Stefano Cioffi fotografa i paesaggi delle cave, quando rappresenta gli elementi naturali, le rocce scavate, corrose dall’uomo e dal tempo, le pietre poggiate sul suolo, utilizza due procedure distinte che mettono in risalto i due aspetti fondamentali della sua ricerca: l’espressività degli elementi e la loro rappresentazione, con una spiccata attenzione ai dettagli, alle piccolezze strutturali, a tutti quei segni riconoscibili che ne definiscono l ’immagine.

L’altro aspetto fondamentale per il quale il suo lavoro lo considero interessante è la capacità di far sembrare i luoghi feriti come paesaggi mitici, facendomi tornare alla mente il saggio di A. Vallega del 1979 dal titolo “Il paesaggio concetto mitico”.

Il lavoro di Stefano Cioffi è importante e moderno, grazie al taglio delle sue inquadrature, egli mette ordine tra gli elementi e allo stesso tempo mostra il “sapere”, diventa così espressione e immagine contemporaneamente di ciò che si guarda.

Lo “scatto” diviene metodo di indagine, modalità di organizzazione del sapere, nella sua duplice espressione: quella concettuale e sinottica e quella pittorica.

Quando si parla di paesaggio reale il pensiero e l’immaginazione fanno subito riferimento alle immagini della natura che il nostro inconscio cattura dalla realtà e fa proprie; queste immagini acquisite, sono il risultato della percezione soggettiva e del grado di cultura e di passione verso la natura che ognuno di noi possiede. Kenneth Clark ricono sceva nella storia dell’arte diversi modi di intendere il paesaggio, e grazie a questi approcci erapossibile identificare classi, tipologie di paesaggi diversi: il paesaggio ideale, il paesaggio

realistico, il paesaggio fantastico.

Nelle fotografie di Ste fano Cioffi ci sono tutt i questi paesaggi e molti altri, c’è anche un desiderio di risarcire questi luoghi, di ridargli un valore, un’identità, una nuova vita.

Il progetto fotografico di Stefano Cioffi vuole porre l’attenzione proprio questo.

Le cave in Italia rappresentano un tesoro nascosto, un paesaggio scartato che può essere trasformato, da una problematica in una risorsa principale. Questi vuoti lasciati dall’estrazione, anziché essere considerati semplicemente come aree degradate, possono diventare il fulcro di iniziative innovative di rigenerazione e riqualificazione del territorio.

È ormai ampiamente riconosciuto che il progetto di paesaggio possa fungere da motore di sviluppo ambientale ed economico. Pertanto, sempre più spesso si guarda ai ” drosscape”, ossia quei paesaggi residuali o abbandonati, con l’obiettivo di recuperarli e reinserirli in nuovi processi produttivi più sostenibili e consapevoli.

Partendo dall’idea che non debba necessariamente esistere un tempo X in cui il territorio subisce danni e un tempo X+n anni in cui il danno viene risarcito, è importante pensare ad un approccio dinamico e progressivo del recupero delle cave dismesse o in esaurimento.

Queste aree diventano così dei veri e propri punti focali attorno ai quali si sviluppa un processo di rigenerazione del territorio.

In definitiva, il paesaggio delle cave è un’ode alla bellezza e alla grandezza della natura, nonché alla creatività e alla ingegnosità dell’uomo. È un luogo dove il tempo sembra sospeso e ogni istante è un’opportunità per contemplare la bellezza e il mistero del mondo che ci circonda.

I paesaggi della sottrazione rappresentano un’interessante prospettiva nel contesto della geografia culturale e dell’architettura del territorio. Questi paesaggi emergono come risultato dell’azione umana di estrazione o sottrazione di materiale dal suolo, creando vuoti o alterando la morfologia del territorio. Le cave sono un esempio emblematico di paesaggio della sottrazione, dove la roccia viene asportata per scopi edilizi, artistici o industriali. Questi luoghi, apparentemente vuoti e spogli, racchiudono una complessità e una bellezza uniche. La serie delle fotografie dal titolo “Dopo” raffigurano pareti rocciose levigate dal tempo e dall’azione degli uomini, bacini d’acqua che si formano nelle cavità abbandonate e le geometrie precise degli affioramenti rocciosi creando scenari suggestivi e affascinanti. Il contrasto tra la durezza della roccia e la morbidezza della luce che si filtra attraverso le fessure crea un’atmosfer a mistica e contemplativa.

Tuttavia, i paesaggi della sottrazione non sono solo spazi vuoti o negativi. Possono anche rappresentare delle opportunità per il recupero e la rigenerazione del territorio. Attraverso interventi di progettazione del paesaggio, è possibile trasformare queste aree degradate in nuovi spazi pubblici, parchi naturali o riserve ambientali. Il recupero delle cave dismesse, ad esempio, può portare alla creazione di giardini scultorei, percorsi escursionistici o aree per attività ricreati ve, valorizzando al contempo il patrimonio geologico e paesaggistico dell’luogo. Inoltre, i paesaggi della sottrazione invitano a riflettere sulle nostre interazioni con l’ambiente naturale e sulle conseguenze delle nostre azioni sul paesaggio spingono a considerare la necessità di pratiche estrattive sostenibili e di un utilizzo responsabile delle risorse naturali, al fine di preservare l’integrità e la bellezza del nostro pianeta per le generazioni future.

In definitiva, i paesaggi della sottrazione sono dei veri e propri laboratori di creatività e riflessione, che sfidano a guardare oltre le apparenze e a scoprire, o riscoprire la bellezza nascosta nei luoghi più inaspettati.