Per un certo tempo ho accompagnato Stefano Cioffi nelle sue ricerche fotografiche sulle cave in Sicilia. A più riprese, e in diverse stagioni dell’anno ne ho seguito il passo, il suo perlustrare i paesaggi come un archeologo del presente che, muovendo da un frammento, sa che poco più in là troverà i resti di strutture sommerse e invisibili che sotto la luce radente e orizzontale dell’alba emergeranno chiare al suo occhio. Avendolo guardato lavorare anche la terra, sulle colline dell’alto Lazio, ho scorto con chiarezza quanto sia in quella distanza tra il primo sopralluogo e lo scatto, che si forma l’immagine. Come nella distanza che intercorre tra la semina e il raccolto. Questo lavoro lento, attento, di attesa, non nega l’attimo della apparizione e dello stupore che attraversa il suo incontro coi luoghi. Lo istruisce, lo elabora, lo connette con la memoria e l’immaginario visivo del mondo dell’arte (penso allo straordinario lavoro di Mimmo Jodice sul sottosuolo napoletano) e con gli analoghi a cui ogni luogo ci rimanda quando diventa paesaggio, sia esso l’immaginario interiore dei viaggi d’infanzia o quello della land art, a cui inesorabilmente rimanda il suo viaggio fotografico sulle cave.

Le sue fotografie ci raccontano della fissità e del cambiamento. Di queste due polarità del paesaggio planetario, in cui la crosta terrestre, immobile nella sua morfologia originaria muta nel suo moto intorno al sole e nel ciclo delle stagioni. E muta per l’azione con cui l’uomo che ne scolpisce continuamente la sua superfice.

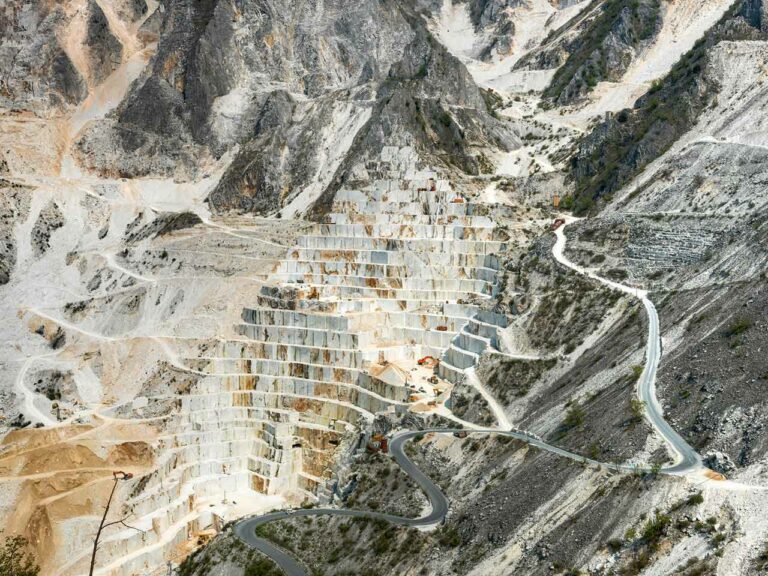

Il paesaggio di cava è forse quello che più di ogni altro racconta di questa azione dello scolpire. Del trasformare per via del levare, dell’incidere e del sottrarre. A questa azione ripetuta, che connota i paesaggi della sottrazione, la differente luce che abita le diverse latitudini restituisce le vibrazioni di materie diverse, dalla calcarenite siciliana, al travertino romano al porfido della Val di Cembra. Materie che diventano campionature del mondo, genoma della morfologia della terra in quello specifico punto del pianeta; e che diventano landscape nella sua accezione più profonda, risarcendo la terra stessa della ferita che quella incisione le ha provocato. Le fotografie di Stefano Cioffi suturano quelle ferite, le risarciscono trasformandole in opera d’arte, così come fa la vegetazione quando si rimpossessa di loro, trasformando le cave in rigogliosi giardini spontanei, in superfici lacustri, in ricchi agrumeti, in fitte, inestricabili boscaglie; o in orti protetti dalle correnti, come accade nelle cave di Favignana, l’sola del Favonio, il vento che la batte a da cui prende il nome. Un’isola il cui paesaggio dalle cave possiamo considerare il suo cromosoma terrestre.

A Favignana quel paesaggio sembra essersi generato per effetto di un’unica azione collettiva agita attraverso lo scavo. Un processo secolare e diffuso, fatto di azioni ripetute e misure ricorrenti, descrivibili come la genesi della forma e del principio insediativo dell’intera isola.

Veri e propri ‘piani costruiti’, le grandi orme delle cave impresse sul suolo coincidono con la sua geografia artificiale e con la sua architettura della città. Una unica architettura prima dell’architettura, una natura artificialis, in cui lo scavo costituisce la parte più resistente, ossuta e non contrattabile, del suo paesaggio; la cui impronta non vedremmo se impiegassimo solo le categorie consolidate degli studi urbani; o se la cercassimo solo, in estruso, nell’opera architettonica intesa come pieno che si manifesta nel sapiente gioco dei volumi sotto la luce.

Le cave, come una unica architettura, le vediamo se cerchiamo il loro archetipo nelle tradizioni delle tribù indoeuropee, che scavavano i propri villaggi nelle montagne, nelle “geografie abitate” delle case di Matmata e di Douiret; o nelle culture che usavano lo scavo per generare opere anche ciclopiche in grado di celebrare per secoli riti collettivi.

Le vediamo, cioè, leggendole come una unica geografia costruita per sottrazione.

Laddove infatti le strade generalmente segnano le strutture dei tracciati sul piano – a Favignana esse sembrano solcare il dorso superiore di lunghe sostruzioni lineari, di muri e terrapieni risparmiati allo scavo, che si affacciano su un’altra città disposta ad un’altra quota, ad un livello variabile da – 6 a – 12 metri da quello delle strade. Oggi questa città ribassata accoglie orti, giardini, case, relitti arrugginiti di macchine per il taglio, residui di terzo paesaggio, e sorprendenti spazi ombreggiati, freschi e riparati dal vento.

Lo stesso può dirsi per le cave di costa, dove la geografia artificiale prodotta dal taglio rimanda alle archeologie romane semisommerse dei campi flegrei: cave-soglia, poste sul confine tra la terra e l’acqua che gli abitanti usano come piazze sul mare e come i luoghi pubblici per la balneazione; e che insieme alle cave ipogee compongono il vocabolario dell’architettura del paesaggio di Favignana.

I quarry landscapes, dunque, con le loro orme, sembrano essere l’esito del passaggio di un qualche gigantesco animale; o, come una ciclopica opera di land art involontaria, rimandano alle opere di Michael Heizer o alle necropoli sarde di Tuvixeddu. E ci riportano a quanto affermava Henri Focillon: “dando una forma definita a quello spazio cavo essa (l’architettura) crea veramente il proprio universo […] la cosa più meravigliosa è l’avere in qualche modo concepito e creato un inverso dello spazio”. Un volume misurabile “con la mano e il passo” e non solo con lo sguardo. Non la risultante oggettiva dello spazio tra le cose ma soggetto fisico e spaziale, la sottrazione è già nella definizione del termine architettura data da Erodoto:

“da una parte, un’azione progettuale intesa a costruire tramite il togliere e lo scavare, il cavare e l’estrarre, l’erodere, e il sottrarre materia, un diminuire il volume per asporto […] dall’altra il comporre spazi per aggiunta, sovrapposizione, contrapposizione, distribuzione, legame, unione di elementi, membrature, apparecchi e materiali.”

La necessità antropica di modellare la materia terrestre marca, dunque, l’intento delle civiltà stanziali di radicare al suolo la loro esistenza; e trova il suo archetipo nello spazio ipogeo a cui l’uomo ha presto conferito significati e valori culturali che vanno ben al di là del fatto costruttivo. Dal tipo a pozzo dei villaggi in Tunisia, a quello a tasca delle case di Kashan, in Iran, o dei Sassi di Matera, sino agli intagli nella roccia delle monumentali architetture di Petra – vere e proprie sculture abitate – dalle infrastrutture difensive, come l’antro della Sibilla a Cuma, sino alle grandi cisterne romane come la Piscina Mirabilis a Cuma – il tema dell’ipogeo può definirsi a partire dal principio in cui lo spazio architettonico avviene tramite la sottrazione. Agito in tutte le direzioni dello spazio, lo scavo informa la geometria e la stereotomia di una morfologia per vuoti. Una azione, quella del levare che rimanda alle riflessioni di Michelangelo sulla scultura – “io intendo la scultura quella che si fa per forza di levare” – ma che conduce anche all’architettura attraverso un atto che precede l’architettura stessa e che al tempo stesso la forma, in una configurazione in cui il suolo diviene parete, pavimento, tetto. Lo spazio cavo può essere letto, pertanto, come la camera gestazionale dell’atto architettonico, prima dell’architettura; esso può intendersi come dimensione archetipica e radicale, che investe anche significati profondi dell’esistenza sino al mistero dell’uomo e della sua sparizione dal mondo. Tale condizione riguarda il rapporto tra l’uomo e la terra, attraversando culture e latitudini differenti, da oriente ad occidente.

Le fotografie di Cioffi ci rimandano a tutto questo: alle rovine di architetture arcaiche, pre-urbane, geologiche e templari; evocano antiche agorà, recinti sacri, naos nascosti nel cuore della terra. In esse ci sembra di scorgere la Mesopotamia, i lampi di luce che abitano gli interni delle piramidi o le grandi rovine della romanità. Che esse siano recenti o effettivamente secolari, le cave di Cioffi sollecitano in chi le osserva l’esperienza interiore del tempo, inteso come entità sospesa e in divenire, capace di evocare più che rappresentare, di alludere ad altri luoghi e altre epoche; luoghi in cui la forma radicale delle loro orme conferisce una condizione pre-architettonica che tende ad associarle ai fatti della natura e della geologia. Un paesaggio che ha nell’atto del levare l’azione guida generativa della forma e nel vuoto l’entità spaziale che ne governa il carattere e la misura. E in cui le compenetrazioni tra le azioni collettive che lo hanno generato sono divenute osmotiche così da indurre Teresa La Rocca a definire quello di cava un paesaggio dagli indistinti confini, prendendo a prestito il titolo dell’introduzione di Italo Calvino a Le Metamorfosi di Ovidio

Il lavoro di Stefano Cioffi, infine, ci indica una strada. Accende una luce sugli spazi dismessi delle cave del territorio italiano, il cui abbandono le trasferisce entro categorie estetiche, figurative e operative diverse da quelle in cui si trovavano quando erano spazi di produzione materiale. Esse oggi possono divenire luoghi di nuove produzioni di senso, attraversati da proiezioni di immaginario che vedono nell’ecologia e nel paesaggio gli ambiti disciplinari di un rinnovato interesse. Questa condizione inscrive le cave, nella loro fisicità, entro i codici dei paesaggi sospesi e in quelli ampi del patrimonio materiale e immateriale: singolari opere di architettura collettiva collocabili in un incerto spazio tra arcaiche costruzioni megalitiche e moderne strutture paleoindustriali, in attesa di nuove trascrizioni; lacerazioni forti e spesso spregiudicate che incidono sul paesaggio, con segni indelebili e luoghi in cui natura e costruito si fondono in un unico paesaggio. Spesso serrate nella morsa del giudizio di una cultura che vuole leggerle come cicatrici difficilmente sanabili – e una, opposta, che le considera luoghi da museificare e da sottrarre all’intervento umano – le architetture dei paesaggi di cava rappresentano, viceversa, uno straordinario patrimonio che chiede al paesaggismo contemporaneo di essere letto, mappato e interpretato: un paesaggio in divenire che attende di essere inscritto in una nuova narrazione.